Ces récits qui nous forment

À propos de nos Affections diasporiques

par Nicholas Dawson

« Siempre hacemos política con una exposición, ya que es un relato de imágenes

que sale de la imagen y modifica así sus propias condiciones. »

Kekena Corvalán,

Curaduría afectiva

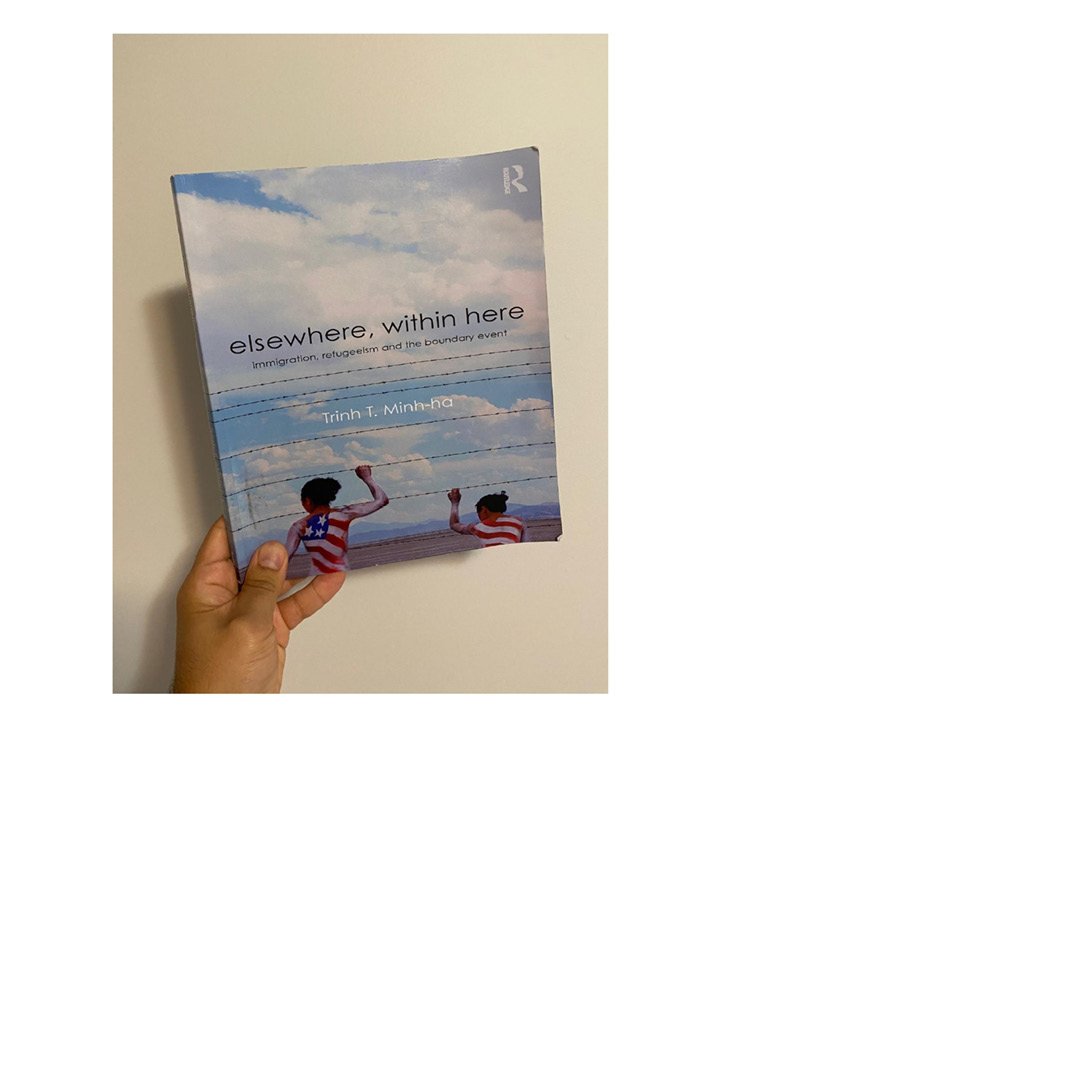

Je suis né au Chili, immigré au Québec à l’âge de 4 ans, me suis inconfortablement construit comme un Québécois en entretenant plus ou moins secrètement avec le pays natal (surtout avec la culture et la famille de mes origines, et par extension l’idée même des origines) une relation compliquée, traversée de méfiance, de peur, de solitude et de honte. C’est en retournant au Chili, plus d’une décennie après notre départ initial, que j’ai compris les nœuds que l’exil a causés en moi, dans mon identité culturelle et nationale, mais aussi sexuelle, familiale et politique. J’ai passé le reste de ma vie à observer les structures de ces nœuds, à essayer de les apprécier (dans tous les sens du mot : observer, comprendre, aimer), à leur donner des formes et un sens qui ne reconduisent pas la violence que l’on reçoit lorsqu’on s’aperçoit, à 17 ans, que la langue maternelle est celle que l’on maîtrise le moins, que les désirs et les rêves ne correspondent pas à la culture d’où l’on est né·e, que l’on est hanté·e de souvenirs épars, nourris non par des grands récits des origines, mais par une série de ruptures qui ont le pouvoir de fragiliser la mémoire, de la trouer. J’ai rapidement compris que l’expression artistique m’aiderait à effectuer ce travail, parce que l’art permet d’approcher ces grandes questions et ces grands concepts en impliquant tout ce qui me constitue comme humain : mon corps, ma mémoire, ma psyché, ma pensée, mes sens, ma créativité, ma place dans le monde, mes valeurs, mes luttes, mes émotions. Surtout, l’art m’autorisait à m’inventer les récits culturels et identitaires qui me convenaient et qui, je l’espère, arrivent à provoquer des discussions comme le font les contes, les anecdotes et les ragots. « A story is told to invite talk around it », écrit Trinh T. Minh-ha (2011, p. 15). Au-delà des catégories disciplinaires, un récit c’est une invitation à prendre part à une discussion où circulent nos vulnérabilités. Avant même que je sois capable de la formuler ainsi, cette idée est devenue très vite le moteur et l’objectif de tout projet de création dans lequel je m’engageais. C’est le début et la fin de tous mes récits.

Le mot récit est lourd, en littérature; on a tendance à le placer sous l’autorité de Paul Ricœur et de toute une tradition philosophique et littéraire européenne à laquelle on a recours, en Occident, de façon presque instinctive, voire obligatoire. Ce geste, manifestement inévitable, risque, je crois, d’aplatir le contenu desdits récits, ou les lieux (symboliques et réels) d’où ils s’élaborent. Mais c’est un mot que j’aime parce qu’il est aussi suffisamment flou (je préfère dire pluriel) pour que l’on en entende d’autres : narration, histoire, interprétation, langage, fiction. Pour cette raison, je crois que le mot récit est tout à fait approprié pour approcher les diasporas en tant que méthode, c’est-à-dire en insistant sur les dimensions affective, subjective, étendue, mouvante et indéfinie des diasporas. Vivre dans une diaspora, c’est « [t]o have one’s belonging lodged in a metaphor […]; to inhabit a trope; to be a kind of fiction » écrit Dionne Brand. C’est « to live as a fiction […]. It is to be a being living inside and outside of herself. » (2002, p. 19) Un sujet diasporique, c’est un sujet qui se définit (se dé-finit, ai-je écrit ailleurs avec Benoit Jodoin) par ce qu’il a à raconter, c’est un sujet qui se raconte, qui fait usage des stratégies de la fiction pour faire le récit de ses lieux, de sa mémoire, de ses relations, de ses généalogies, de ses cultures, de ses langues et de ses émotions. Ses contours sont flous, perméables, parce qu’une personne diasporisée est traversée des frontières qu’elle a traversées. Pour dire qui elle est, d’où elle vient, où elle vit et où elle va, une personne diasporisée n’a que des histoires à raconter, à commencer par celles des parcours migratoires, mais aussi celles de ses proches, de ses langues, de ses voix, de la vie qu’elle mène, des vies qu’elle a quittées, de toutes ses vies potentielles, celles qui auraient pu advenir si / qui n’adviendront pas parce que / qui n’adviendront que lorsque /qu’à condition de. C’est pour cela que nous tenons à nos récits, nous les personnes diasporisées, aux récits aussi dérisoires soient-ils, à nos fictions anecdotiques, répétitives, infiniment ressassées tellement leur simplicité est polysémique et productrice d’émotions plurielles. Nous sommes pris·es avec ces récits, pogné·es avec comme on dit, et c’est parce que nous les habitons aussi bien qu’ils nous habitent, ces récits, que nous sommes condamné·es à les raconter, en invitant parfois désespérément les autres à faire pareil, à nous confier leurs propres récits, qu’ils soient complexes ou limpides, ridicules ou grandioses, interminables ou d’une désarmante brièveté.

C’est une condamnation aux récits, aux micro-récits, aux petites histoires, à une sorte de rumination rythmée qui donne lieu à des formes astucieuses, mais aussi à des non-dits, à des secrets légués d’une génération à l’autre, à de petites gênes devenues hontes monstrueuses, à des langues lacunaires, à des souvenirs mensongers, à des fictions vengeresses, à des deuils accumulés, à de la peur, à de la solitude et à beaucoup d’insomnie. Ces affects se déclinent comme une liste de symptômes d’une maladie incurable. Ils circulent depuis, dans et hors de nos récits que l’on reformule, réagence, partage des milliers de fois, d’une multitude de manières, car nous sommes convaincu·es qu’il n’y a pas de réel sans récit. Avec eux, nous inventons de nouvelles façons d’aimer, bâtissons une certaine compassion pour notre condamnation, apprenons à tenir à notre maladie, transformons notre condition en une chose puissante : une affection.

*

Que racontent nos récits? Notre naissance et nos voyages, bien sûr, les proches que nous pleurons, toutes ces vies abandonnées. Mais ça tient à bien plus, parce que les espaces diasporiques sont des lieux trop instables pour que l’on regarde fixement derrière soi, avec nostalgie, en rêvant au retour éternel à la culture d’une origine unique. Les diasporas, pensées comme des espaces, à l’intérieur de cet occident (post)colonial et néolibéral où nous vivons, offrent « a critique of discourses of fixed origins, while taking account of a homing desire which is not the same thing as a desire for ‘homeland’. » (1996, p. 180) Le désir de faire demeure s’assouvit, bien que temporairement, par les récits que nous partageons, et qui placent, comme l’écrit Avtar Brah, « the discourses of ‘home’ and ‘dispersion’ in creative tension » (1996, p. 183), parce qu’au-delà de l’histoire de l’immigration et de l’arrachement au pays natal, ce sont surtout les affects qui s’expriment, s’affrontent et se nouent, ce sont les affects qui occupent l’espace de toute tension. Ça fait des récits inventifs, complexes, où se renouvellent les langages : des histoires d’amour en langues contraires qui reposent sur des couleurs et des chansons, des traits colorés qui cachent des mots mal traduits, des textures métissées et trouées de regards inquisiteurs, des réponses intraduisibles à des questions brûlantes et des images lumineuses projetés sur une surface d’une fragilité extrême, poussées par des savoirs intimidants mais indispensables. Ça peut être aussi un simple poème.

Ce sont des récits, des micro-récits, mais je pourrais aussi les désigner comme des contre-récits, des alternatives grandes histoires de l’Occident, aux épopées guerrières, aux mensonges héroïques de nos nations et de nos pères. Je pense, avec Francisca Márquez, que « [l]a construcción de contra narrativas, que evocan y borran sus fronteras totalizantes y homogeneizantes, puede ser un camino fructífero » (2018, p. 38-39), un chemin que l’on parcourt non seulement avec nos corps qui avancent dans l’espace, mais aussi, de façon plus holistique, avec nos émotions qui s’expriment et nos savoirs qui se modulent, qui s’affinent, au fil de nos rencontres, au fil de nos blessures lorsque nous frappons des murs et nous trébuchons contre les lisières. Nos micro-récits sont des contre-récits parce qu’ils expriment à quel point « [l]as fronteras sont siempre lugares que sangran » (2016, Díaz et Mijail, p. 39).

Nos affections diasporiques s’exposent par dispersion, par essais (double sens du mot : tentative et élaboration du savoir), mais aussi par éclaboussements, par éclats de joie et de pleurs, par des cris et des rugissements, par des rires timides et de lourds silences. J’étends peut-être trop la métaphore, ici, on me reprochera d’être opaque, de ne pas utiliser des mots plus neutres et descriptifs – interdisciplinarité, hybridité formelle, transdisciplinarité, performance –, on reprochera à nos récits d’être trop opaques pour être ainsi nommés. « Il faut préserver les opacités » (1990, p. 134), nous rappelle Édouard Glissant. « L’opaque n’est pas l’obscur, mais il peut l’être et être accepté comme tel. Il est le non-réductible » (1990, p. 205), et c’est peut-être là la dimension la plus radicale de nos récits. Nos affections diasporiques invitent à apprécier l’opacité de nos histoires, à en faire une surface pour l’amour et pour les luttes.

*

Quelle place tout ceci occupe dans un pratique curatoriale? Puisqu’il s’agit bien, dans le cas d’Affections diasporiques, d’une exposition dont je suis le co-commissaire, issu du monde de l’écriture et de la littérature. Plusieurs ont théorisé le curating comme une pratique du récit, mais en réalité, je n’ai jamais tout à fait su ce que ça voulait vraiment dire et ce qu’était exactement le travail d’un·e commissaire. C’est depuis un affect désagréable – la honte née d’un sentiment d’imposture – que j’ai pensé ma propre pratique curatoriale dans le cadre de cette exposition où les frontières, les diasporas et les affects devaient, selon moi, se croiser à tout moment et à toutes les étapes du processus. « ¿Vos sabés lo que es la curaduría? », demande Kekena Corvalán. « Yo te lo voy a decir. Dicho de manera llena y accesible, es la tarea de poner en relación, dialogo, orden, relato, un conjunto de piezas artísticas que suelen tener su origen en las artes visuales, pero que están en cruce con la música, la literatura, el teatro… Sería un ejercicio de expansión, buscando y creando sentido. Una acción fronteriza, en el mejor de los casos, que propone un lugar de autoridad y delimitación de esa frontera cada vez que se actualiza narrativamente. » (2020, p. 17) Création de récits par la disposition dans l’espace d’œuvres elles-mêmes récits disposés en images-lumières-textures-sons : être commissaire c’est peut-être, au plus simple, me faire conteur d’une histoire façonnée des histoires des autres; ventriloque plutôt que chef d’orchestre, narrateur plutôt qu’auteur, DJ plutôt que compositeur. Travail d’aménagement guidé par ce que je suis, ce que je sais et ce que je sens, à mesure que s’intensifie la discussion entre les artistes et moi, entre les œuvres et moi, entre toutes les œuvres, entre les affects qui, d’une œuvre à l’autre, traversent les frontières (matérielles, formelles, disciplinaires, linguistiques, mémorielles) qui les séparent. Corvalán a raison de parler de frontières : être commissaire, c’est occuper une position d’autorité à partir de laquelle voir, ou même tracer, les limites et les hiérarchies qui structurent le récit que nous inventons avec l’exposition. Sans être horizontale, cette pratique a un fort potentiel diasporique, car nos récits nous forcent à ne jamais nier l’existence de ces frontières ni à les considérer comme une fatalité. C’est seulement en les touchant, ces frontières, que nous pouvons les redessiner.

Toucher les frontières, dans les deux sens du terme : physiquement, émotivement. S’appuyer contre les frontières pour les toucher comme on peut être touché·e par les histoires qui les peuplent, par les récits frontaliers qui nous arrachent des larmes, nous font sourire, nous mettent en colère, nous émeuvent, nous déplacent, nous poussent à reconsidérer nos certitudes, à fragiliser les lisières qui risquent de se fossiliser si nous ne les entendons pas, de nous isoler, puis de nous convaincre qu’un seul récit ne vaut, celui du pouvoir, celui coagulé devenu refrain, chant guerrier, hymne national, langue de bois désaffectée. Si toute pratique curatoriale reconduit une forme de pouvoir, elle se diasporise lorsqu’elle libère les affects – ceux des œuvres, des artistes, des visiteur·euses, du commissaire novice que je suis – jusqu’à toucher les frontières qui nous hiérarchisent. C’est ce que Corvalán appelle une pratique curatoriale affective, « un modo particular de organizar relatos sobre la voz colectiva […]. La curaduría afectiva va por la potencia colectiva » (2020, p. 20), écrit-elle, dans une sorte de boucle tout à fait cohérente avec les tracés non-linéaires des récits diasporiques, parce que les potentiels solidaires d’une telle pratique sont à la fois le début et la fin, l’introduction et la conclusion de nos récits. Et tant pis (tant mieux, plutôt) si on se répète, si on se trompe, si on invente, si on ment, si on exhibe à quel point nos affections diasporiques nous rendent contradictoires, tant et aussi longtemps que nous puissions « [o]rganizarnos en la duda, en la incomodidad, en la construcción de vínculos. » C’est ainsi que je perçois ma pratique curatoriale pour nos Affections diasporiques : « La curaduría afectiva es un dispositivo para mostrarnos en todas nuestras contradicciones. » (2020, p. 20)

*

Avec l’exposition Affections diasporiques, je croise une série de mots et de concepts qui risquent, à force de trop les définir, d’être tenus à distance des expériences qui les mobilisent, de se vider de leur dimension affective. Mais il faut les déplier, ces mots, c’est un instinct tout à fait nécessaire que de placer les concepts sous des lumières nouvelles pour en revendiquer une certaine appartenance et pour en réévaluer la pertinence dans nos différentes cosmologies. Comment circonscrire sans désaffecter? Je crois que le récit vient à la rescousse de cette aporie : s’il a le défaut de ne pas définir parfaitement (par là j’entends objectivement) ce que l’on nomme, le récit a le potentiel de mieux exprimer la pluralité des usages des mots que l’on choisit de faire nôtres. Mon récit n’est pas très original, ni très extraordinaire, il est une minuscule parcelle parmi tout ce qui s’exprime dans les diasporas. Ces fragments sont donc à lire comme des micro-récits.

*

Un dernier récit. Il y a quelques années, une amie artiste visuelle m’a dit que le mot récit, que je répétais à tous vents pour parler de mes recherches universitaires, était pour elle d’une complexité sans nom, trop littéraire, pas assez visuel. Attirée par le mot comme par le feu, elle sentait néanmoins qu’il coulait comme de l’eau entre ses doigts. Elle disait l’adorer autant que le craindre. Il n’y avait rien d’anodin dans sa révélation, c’était grave : ses joues rougissaient, ses mains tremblaient, elle bafouillait comme si elle me partageait un secret gênant ou un amour interdit. Elle a d’ailleurs utilisé des verbes forts de sens : « j’aime le mot », a-t-elle avoué, puis « il me terrifie ». Elle a pourtant lu sur le sujet, les Ricœur et Butler de ce monde, et tout le savoir (trop) littéraire et philosophique qu’elle accumulait sur le concept la maintenait dans cette sorte d’ambiguïté, dans cet inconfort qui ne semblait pourtant pas la distraire de son inquiétude, qui nourrissait encore davantage sa passion pour cette chose insaisissable. Elle m’a enfin dit « je pense que le récit ne va jamais arrêter de me faire cet effet. »

Cet effet, c’est de l’affect : sa pensée, son corps et ses émotions étaient simultanément mobilisés, et parce que nous sommes ami·es elle m’a confié son récit en m’invitant à faire de même. Je lui ai parlé à mon tour de ma passion pour ce mot, ce que j’en sais, comment il me déplace, ce qu’il remue en moi, et voilà que nos affects se solidarisaient dans cet échange de récits sur le récit. C’est une chose banale, ce type de conversation survient régulièrement dans le contexte scolaire où nous nous trouvions, mais l’anecdote m’accompagne encore près d’une décennie plus tard. Nous sommes deux personnes nées dans d’autres pays, nous traînons avec nous des histoires issues d’autres cultures, nous avons peur de perdre la mémoire parce que nous savons à quel point nos souvenirs métissés sont précaires. Nous parlons rarement de nos traversées des frontières et de nos exils, mais je crois que notre passion vient de la même affection qui nous pousse à poser un geste aussi politique qu’intime : faire le récit en images ou en mots de la place que nous occupons dans le monde et des chemins spiralés que nous parcourons. Mon amie a donc raison : malgré la banalité de ce que nous racontons, nos récits n’arrêteront jamais de nous affecter, parce que ce sont ces récits qui nous forment.